好きな間取りや設備・建材で建てられる注文住宅は、楽しいけれど、いつ、何に、いくらお金がかかるのか、よくわからない……という声も。

そんな人のために、押さえるべきポイントを図解でわかりやすく解説。

お金に関する不安を取り除いて、楽しい家づくりに一歩踏み出そう。

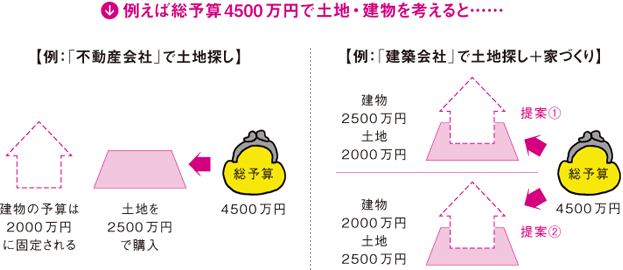

土地・建物で相談すると資金面でのメリットが

土地探しは不動産会社に依頼するだけでなく、建築会社に土地・建物のセットで相談することもできる。

建築会社に土地探しから依頼する場合、総予算をきちんと伝えておくことにより、資金面でもさまざまなメリットがある。まず、総予算の中で土地と建物にかける予算をバランスよく配分した提案が受けられ、土地・建物で一緒にローンを組む手続きもスムーズ。建築会社や土地によっては、金利の低い提携ローンが組める、仲介手数料が節約できるなどのケースも。

候補の建築会社を先に決めて、土地も相談してみよう。

年齢、年収、購入金額などを入力して住宅ローンをシミュレーション。結果についてのアドバイスも

http://suumo.jp/edit/simulator/

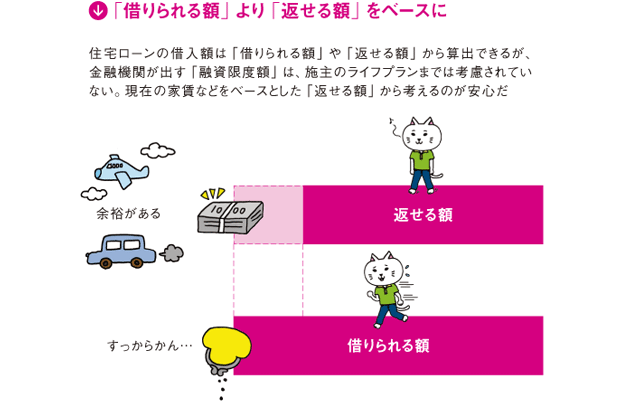

自分たちにとって毎月無理なく返せる金額に

金融機関では、施主の年収や建築費用などから借りられる金額を算出した「融資限度額」を提示する。ところが、この金額が無理なく返済していける金額とはかぎらない。

例えば年収が同じでも、家族の人数、子どもの進学コース、ライフスタイルなどにより毎月の出費が違う。こうしたさまざまな条件により、ローン返済にあてられる額、すなわち「返済可能額」は違ってくるのが当然だ。

そこで上のStep1・2を使って、実際に自分のケースをシミュレーションしてみよう。現在の住居費をベースに毎月の「返済可能額」を出し、そこから「借入可能額」の目安を出すことができる。上記のようにインターネットで試算できるサイトもある。

土借入額を抑えられるよう用意できる現金を調べて

最近は取得費用の全額や諸費用分まで融資してくれる商品も増えているが、借入額が多くなるほど毎月の返済額も高くなり、総支払利息も高くなる。余裕をもった返済計画とするため、自己資金は総費用の2~3割は準備したい。親からの借り入れや援助なども手。相談してみよう。

HOUSING(2013年7月号)掲載